L’ingénieur Ray Tomlinson voulait envoyer un message entre deux ordinateurs. Il a eu l’idée d’utiliser l’arobase pour séparer l’utilisateur du serveur. Il ne le savait pas encore, mais il venait d’inventer l’e-mail. Et de changer à jamais la face du monde. On vous raconte pourquoi et comment (et non, ce n’est pas juste pour le fun).

L'emblématique Arobase (@) : Un symbole qui a révolutionné la communication

Ouvrons le bal avec une évidence presque insultante pour les amateurs de complexité : il aura suffi d’un minuscule escargot typographique, le fameux '@', pour faire basculer toute la communication mondiale. Oui, un banal caractère oublié au fond du clavier, ressuscité par Ray Tomlinson en 1971, alors que personne — absolument personne — ne s’attendait à ce qu’un jour l’arobase devienne le pivot d’un nouvel écosystème numérique. Les pionniers du numérique vous le diront : il arrive qu’un choix apparemment anodin devienne un séisme culturel et technique.

"On pense souvent que le choix de l'arobase est une anecdote, mais il révèle en réalité des principes fondamentaux de la communication numérique."

Ray Tomlinson : Un pionnier et son coup de génie de 1971

Ray Tomlinson, ingénieur chez BBN (Bolt Beranek and Newman), n’a pas été couronné roi du code pour avoir créé des algorithmes complexes ou bâti des supercalculateurs. Non. Son geste historique fut… d’appuyer sur la touche '@' au bon moment. En cherchant à distinguer un utilisateur de la machine sur laquelle il travaillait dans ce qui deviendra l’Internet, Tomlinson a injecté une impulsion décisive à la messagerie électronique.

La naissance de l'e-mail : le contexte d'ARPANET et la nécessité d'une nouvelle forme de communication

En 1971, les chercheurs connectés via ARPANET — réseau avant-gardiste reliant des universités comme UCLA ou Stanford — croulaient sous les contraintes logistiques. Ils voulaient discuter sans attendre que le téléphone se libère ou que leur interlocuteur soit disponible physiquement. Résultat ? Il fallait inventer une messagerie électronique permettant de laisser des messages asynchrones entre différentes machines distantes.

La mission confiée à BBN était claire : rendre possible cette communication directe et rapide au sein d’un réseau décentralisé, préfigurant tout simplement Internet.

Pourquoi '@' ? La logique derrière le choix du symbole pour séparer l'utilisateur du réseau

Arrêtons ici toute poésie inutile : Ray Tomlinson n’a pas passé trois nuits blanches à méditer sur le sens cosmique de l’arobase. Il cherchait juste un caractère absent des noms d’utilisateurs ET des noms de machines (imaginez sinon le carnage dans vos adresses e-mail). Le '@', alors relégué aux calculs commerciaux "à raison de", cochait toutes les cases pratiques pour séparer ces deux éléments selon les nouveaux protocoles émergeants.

Petite anecdote qui fâche : certains administrateurs système trouvaient ce choix trop évident, presque idiot ; ils ont dû ravaler leur scepticisme quand ils ont compris que ce symbole allait devenir universel… et impossible à détrôner.

Décryptage de l'origine de l'Arobase dans les adresses e-mail : le rôle essentiel de Ray Tomlinson

Qui était Ray Tomlinson et quelle était sa mission chez BBN ?

Vous pensiez que les pionniers du numérique étaient tous des rockstars tapant du code sous acide dans un garage californien ? Non, certains, comme Ray Tomlinson, opéraient dans une sobriété académique quasi provocante. Ingénieur informatique à Bolt, Beranek and Newman (BBN), il débarque en 1967 après un passage brillant au MIT. Son terrain de jeu ? Les protocoles de transfert de fichiers et la communication entre machines. Oui, ce sont ces détails qui font toute la différence dans l’histoire d’Internet !

- Ingénieur chez BBN à Cambridge (Massachusetts)

- Développeur sur ARPANET, le précurseur d’Internet

- Visionnaire obsédé par la simplification de la communication numérique

Tomlinson manipulait des programmes obscurs mais essentiels : SNDMSG pour envoyer des messages locaux, CPYNET pour transférer des fichiers à travers le réseau ARPANET. Rien de sexy… jusqu’au jour où il décide de marier ces deux outils, transformant un laboratoire grisâtre en creuset révolutionnaire.

Le premier e-mail envoyé : une expérience technique qui a changé le monde

Imaginez l’ambiance : deux ordinateurs côte à côte dans un open space sans clim, connectés à ARPANET. Ray Tomlinson bidouille un programme, tape quelques caractères insignifiants (« QWERTYUIOP » paraît-il – pas franchement lyrique) et appuie sur ENVOI. Le message arrive sur l’autre ordinateur… L’impulsion est lancée, discrète mais sismique. Personne ne s’extasie autour d’un gâteau d’anniversaire ou ne lance des confettis : c’est juste un test technique.

C’est cette expérimentation quasi banale qui va marquer une étape décisive : il vient d’inventer la messagerie électronique telle qu’on la pratique encore aujourd’hui. Anecdote piquante : même Ray Tomlinson ne se souvient pas du contenu exact du premier courriel… Preuve que l’histoire se moque bien parfois des détails romantiques.

L'importance de la commande 'SENDMSG' et la découverte fortuite de l'utilité de l'arobase

La commande 'SENDMSG', jusque-là incapable de sortir des limites d’une seule machine, va muter sous ses doigts experts. Tomlinson pirate joyeusement son code pour permettre l’envoi d’un message à n’importe quel utilisateur d’une autre machine reliée par ARPANET. Mais comment séparer efficacement le nom d’utilisateur du nom d’hôte ? Il pioche alors dans la réserve typographique – et déterre ce symbole oublié : '@'.

En concaténant utilisateur@machine, il formalise le premier standard d’adresse e-mail moderne selon les nouveaux protocoles naissants. Ici, aucune poésie ni brainstorming interminable : juste un choix fondé sur une logique brutale et irréfutable (aucune collision possible avec les identifiants déjà utilisés). La messagerie électronique venait d’acquérir une syntaxe universelle.

Au-delà de l'email : l'histoire et la signification de l'Arobase (@) à travers le temps

Ceux qui persistent à croire que l’arobase est née dans un laboratoire californien mériteraient une petite piqûre de rappel historique. Avant d’être l’icône du mail, ce symbole avait déjà une carrière bien remplie… dans le commerce et la paperasse médiévale !

L'arobase avant l'ère numérique : un symbole aux origines multiples (commerce, langue)

Usages pré-numériques de l'arobase :

- Indication de prix à usage commercial : dans les factures anglo-saxonnes, '@' signifiait « à raison de », par exemple « 5 articles @ 2$ ». Radicalement utilitaire, rien d’héroïque.

- Potentielles origines médiévales : certains philologues évoquent une ligature issue des copistes latins du VIe siècle ou encore un raccourci graphique signifiant «ad» en latin. Mais entre nous, il n’existe aucune preuve irréfutable ; c’est plus du fantasme d’historien que du fait établi (voir laculturegenerale.com/arobase-origine).

On notera aussi que dès 1885, l’arobase trônait sur les claviers de machines à écrire américaines… puis a sombré dans l’oubli jusqu’à sa renaissance numérique.

La standardisation de l'adresse e-mail : l'impact des protocoles comme le SMTP

L’arrivée d’Internet ne laisse aucune place au hasard ni au folklore. Avec les premières implémentations de protocoles comme le Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) et la RFC 733, l’usage de l’arobase va être entériné comme séparateur universel entre utilisateur et domaine.

C’est la naissance d’une syntaxe internationale, imposée sans débat démocratique par des organismes techniques (notamment la toute-puissante IETF – Internet Engineering Task Force).

| Avant Standardisation | Après Standardisation (SMTP/RFC 733) |

|---|---|

| Formats variés et non universels | utilisateur@domaine.com |

| Communication limitée | Communication globale |

| Interopérabilité faible | Interopérabilité forte |

L’adoption forcée du '@' comme pivot syntaxique a permis aux systèmes disparates de dialoguer enfin ensemble. C’est brutal, mais c’est efficace.

L'évolution de l'usage du '@' : du monde professionnel aux réseaux sociaux et au-delà

L’histoire ne s’arrête pas là. Dès que la messagerie électronique devient mainstream, le symbole quitte son nichoir geek pour investir tous les recoins du web :

- Sur Twitter, LinkedIn ou Facebook, il sert à mentionner ou cibler un utilisateur.

- Dans les forums ou chats pros (Slack, Discord…), il structure carrément les notifications et alertes.

- Le style Associated Press recommande même son emploi dans certains contextes journalistiques !

- Plus insidieux encore : '@' est assimilé à une marque d’identité numérique, un élément central de notre écosystème social hyper-connecté.

Anecdote qui pique : certains linguistes déplorent cette omniprésence… Ils y voient une déformation inutile du langage écrit. Dommage pour eux – la culture populaire n’attend jamais le feu vert académique.

L'écosystème de la messagerie électronique : des débuts à aujourd'hui

Qui aurait cru qu’un outil d’origine universitaire, bricolé dans l’ombre par des pionniers du numérique, finirait par coloniser la planète entière et structurer nos vies professionnelles ET privées ? L’histoire de la messagerie électronique est une succession de paris risqués, d’échecs techniques et de succès franchement inattendus — un chaos créatif assez réjouissant.

Les grandes étapes de la démocratisation de l'email :

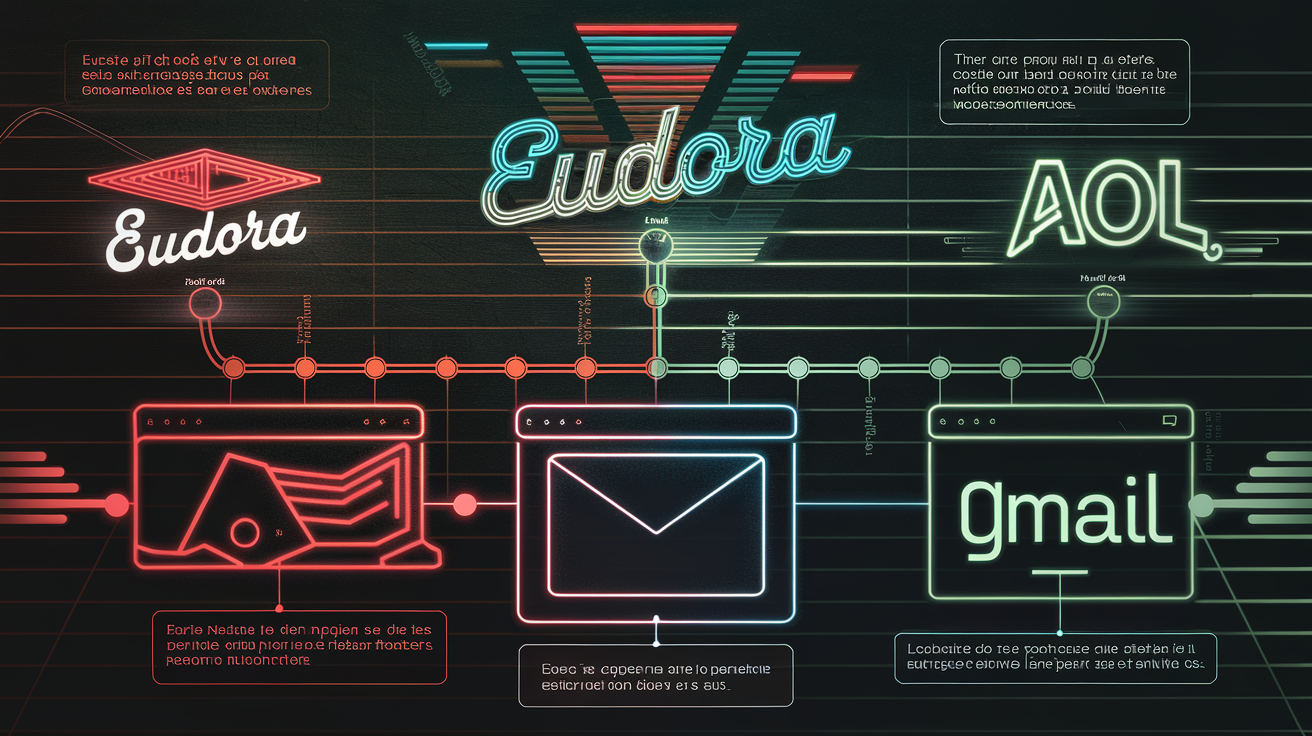

- Eudora : Un client pionnier développé en 1988 par Steve Dorner. D’abord destiné aux chercheurs, il devient vite LE standard sur Mac et Windows. Peu ergonomique mais diaboliquement efficace (enfin… pour ceux qui n’avaient pas peur des interfaces moches).

- Les fournisseurs d'accès (CompuServe, AOL) : L'email pour tous. Dans les années 90, ces géants rendent l’e-mail accessible au commun des mortels via leurs services intégrés et portails grand public. Delphi complète le tableau sans génie mais avec constance.

- Hotmail et Gmail : L’essor du webmail gratuit. Hotmail (fondé par Sabeer Bhatia & Jack Smith en 1996), racheté ensuite par Microsoft, propulse l’e-mail dans le cloud avant tout le monde. Google atomise tout le secteur en lançant Gmail en 2004, bouleversant l’écosystème par sa capacité de stockage ahurissante et son moteur anti-spam redoutable.

Impossible d’ignorer la féroce compétition entre ces acteurs : chaque évolution technique (webmail, synchronisation mobile…) pousse le reste du marché à réagir — souvent mal, parfois mieux. Résultat ? Une course à l’innovation permanente où seuls les plus rapides ou les plus futés survivent.

Les défis techniques et de sécurité : spam, phishing et l'évolution des protocoles (DKIM)

La croissance explosive du courrier électronique a ouvert un boulevard aux cyber-nuisibles. Le spam inonde les boîtes dès les années 2000 ; le phishing prend vite le relais avec son cortège d’arnaques sophistiquées. Ajoutez à cela les fuites massives de données orchestrées via des failles béantes dans les clients mail… Le tableau n’est pas glorieux !

Pour contrer ce désastre annoncé, la communauté technique se réinvente sans cesse : adoption généralisée des passerelles sécurisées (SEG), implémentation progressive de standards tels que DKIM (DomainKeys Identified Mail), SPF ou DMARC — autant d’acronymes barbares imaginés pour relever chaque nouveau défi… jusqu’au prochain !

L'impact culturel de l'email et du symbole '@' sur notre société

Difficile d’exagérer le bouleversement culturel initié par l’e-mail et son symbole fétiche. L’arobase s’est immiscée partout : elle structure notre identité numérique, façonne nos interactions sociales sur tous les réseaux majeurs (@pseudo sur Twitter etc.), pénètre même notre langage courant (l’inénarrable « arobasé » en français). À tel point que certains pays ont créé un verbe rien que pour ça (« to at » quelqu’un) ! Impact socio-culturel de l'arobase

L’e-mail a également modifié durablement nos rapports hiérarchiques au travail (plus d’intermédiaires inutiles), nos liens personnels (messages asynchrones = distance émotionnelle), voire notre manière même de penser l’information (« vérifier sa boîte » est devenu un réflexe pavlovien). Bref : si vous croyez que ce n’est qu’une affaire technique… vous n’avez rien compris à cette révolution.

Avis tranché :

L'email, grâce à l'ingéniosité de Ray Tomlinson et au choix du symbole '@', a non seulement révolutionné la communication mais a également façonné notre société numérique, devenant un pilier de nos interactions quotidiennes.

L'héritage durable de la première utilisation de l'arobase

L’arobase, choisie sans prétention par Ray Tomlinson en 1971, s’est imposée comme la clé de voûte d’une communication numérique universelle. Ce symbole technique, adopté pour une raison purement pratique, est devenu un marqueur culturel qui traverse les générations et les continents. Derrière cet acte apparemment banal, on trouve une impulsion majeure : celle qui a structuré notre écosystème digital et transformé nos échanges les plus quotidiens. Un simple choix typographique ? Certainement pas. Plutôt la preuve que chaque innovation cache des histoires à méditer longuement.